シャック建設の記録

・フレハブの解体

JA1PEJ,JA1QJK,JM1NKT,JS1XIC

<整地>

<土台の位置決め>

<プレハブ>

<解体作業>

建設用地の片づけが済んできれいになったので、どちらを向けて建てるか考えてみた。いろいろあったが施設全体のバランスが良さそうな、南向きに建てることになった。

入口の場所もいろいろ考えらるが、オペレーションデスクの配列と、宿舎との関係を考慮し決めた。

板材を使って土台の位置決めをした。平らな土地が狭いので、作業場所に困らないように、出来るだけ端っこに寄せたいが、法面のことも考慮して決めた。

中古のプレハブをヤフオクで購入した。埼玉からの出品で解体から運搬まで自分でやる条件だったが、江森さん、渡辺さん、吉田さんが解体・運搬を手伝って頂き無事に終えた。一人では出来ないことが、皆さんの協力を得て行われる団体活動は素晴らしいと思う。

運搬は江森さんが仕事関係の車を調達して頂けた。お礼の言いようが無いほど助けられた。トラックは林道を登ることができなかったので、山の下に一旦下し、後日自分一人で軽トラックに載せて数回往復して運んだ。

【中古プレハブの解体作業<20050529> 】

建設費を安く上げるために、プレハブ業者に中古品について聞いてみたが、プレハブ物置は元々短期間の使用を目的としているためか、中古品などは殆ど商品価値もなく、どこにも相手にして貰えなかった。やむなくオークションで探したが、買うとなるとやっと半額程度の値段だ。これに解体費、運搬、組立て費が掛かってはプレハブ業者から購入するのと大して変わらない。やむなく解体や運搬、組立てまでも自分たちの手で行うことにした。ともかくシャック再建のめどが立った。

オークションで探した物件は倉庫の中に建っていて事務所として使用したとのこと、なかなか綺麗な物件だったが、チョット残念なことに骨組みが鉄骨ではなく木材を使った物で、外見はそれほど違わないが、解体作業で釘で止めてある多くの場所が割れたり、曲がったりしてしまい、再び組み立てて使うにはあまり向いていないようだ。使っている木材も間伐材のような安物の感じがする。これなら大工心が少しあれば

、自分で材料から作り上げるのも可能なような気がする。

解体は屋根から始める。屋根に上り屋根板をつないでいるトタン板の釘を抜き取る。屋根板は3尺幅で全部で7枚あり、山形に織り込んだグシの

トタン板のしたで太い釘で無造作に打ちつけてある。つなぎトタンを外し釘を抜くと屋根板はバラバラになり、一枚ずつ降ろしていく。一枚の大きさは幅3尺だが屋根の形が片流れタイプなので長さが13尺あり、重さは約30Kgくらいありそう。一人で持

ち上がるがチョット自由が利きにくい。隙間を塞ぐシールなどが付いているので、二人で扱った方が無難であろう。

屋根の次はドアーとか窓の解体だが、これらの枠が曲者である。体裁と雨に当たる部分のせいと思うが、プラスチック製で、これを釘で打ちつけているので、釘を抜こうとすると割れてしまう。かなりの数の部材がダメージを受けたので、組立て

る時のことが心配になった。構造もかなり複雑でいろんなところに釘が打ってあり、なかなか外れない。ごちゃごちゃやっているうちに、割れたり、曲がったりと悲惨である。とても商売にはなりそう無い。

次に外せそうなところは梁の部分となる。梁は屋根と同じく長さが長くしかも、強度を確保するためにしっかりとした構造になっていて重たい。梁と一緒に片流れの構造のために前の部分に間隔板が付いているのでこれも一緒に外すことになる。長い釘で留めてあるので、くぎ抜きが大変だった。

上のものが取り除かれたら、いよいよ壁の取り外しに掛かるが、壁には石膏ボードが使われおり、一枚が一畳の大きさだが結構重い。壁板内面で釘を使って柱に打ちつけて固定してある。壁板は柱に溝を切手差し込んであるので、組立て完成後は釘の必要性は無いのかも知れないが、たぶん組立て作業がやりやすいのだと思った。

壁板は割れると面倒なので慎重に取り外した。12畳タイプは8畳タイプが基本となり、4畳分が付加された形態なので、最初4畳部分の解体と済ませてから、次に8畳部分を

解体したほうが、一度にバラけて不安定になることが少なく作業がし易い。

床は幅一間のカーペットが敷いてあり、剥がすとその下は、圧縮材が使われていた、コンパねとどっちが耐久性があるか分からないが、結構重量感がある。2寸角の垂木に、1寸角の垂木が1尺幅に敷かれその床板が張られている。特別な重要物を置かなければこれで強度は十分か。(記:中村)

・コンクリーブロックで基礎を作る

・角パイプで土台を作る

・四隅の一角からL字型に壁材を建てる

・窓の位置に窓枠を付ける

・コの字型に壁を建て、順次壁を建てる

・ある程度壁が出来たら、その部分の屋根板を載せる

・以下繰返し。窓の場所に窓枠を取付

・屋根板のつなぎ部分に桟を付ける

・破風板を付け、窓ガラスを入れて完成

JA1PEJ,JA1CCO,JS1XIC

<基礎石>

<基礎石と土台枠>

<土台の角>

<土台と床補強>

基礎石は以前のものを再利用する。

90ミリ角パイプの両端を45度の角度に切断して土台枠を作る

枠の四隅は柱固定金具で固定。

横方向に床の補強材を取付けて土台完成。

【基礎工事<20050430> 】

整地したところに土台の大きさに合わせて板を使って、レイアウトを検討を行い設置位置を決めた。

これまでのシャックは東向きだったが、室内の明るさを少しでも改善しようと今回は南向きに

することになり、これまでの残骸を整理したついでに敷地を少し東側に拡大した。これまでの経験で土盛り部分は、1mくらい間隔を取れば崩れたりすることが無いようなので、なるべく東側に建てることにした。

土台はこの前の工作室工事で成功した、角パイプを使った構造とした。角パイプを45度の角度に切り、柱用のL型金具で具で包み込む様にタッピングビスで止める構造だ。角パイプを乗せる土台の石は、これまで使っていたもので、捨てコンの上に四角のコンクリートブロックを形成したものを埋め込んでこれに押せることにした。この石は形が一様ではないので、位置決めに苦労

するが、軽量ブロックなどを敷くよりはるかにしっかりと固定できる。土台石は1間間隔に設置し全部で10個使った。地面がでこぼこなので、土台を埋める穴の深さは場所によってまちまち

だし、土台石も以前作った時の地面の高さに作られていて、こちらも高さがバラバラだ。土盛りしてやわらかい場所には大き目の石を使い、硬い部分には小さめのものを使った。横と縦の位置を大体決めて穴を掘り、両脇との水平レベルを確認しながら、角パイプが石のほぼ中央に来るように位置を決め

る。最初はなかなか大変だが、慣れてくると感覚で大体決まるようになる。しかし、これだけでも一日は十分に掛かる。

外側の枠が出来上がったら、次は床用の支持材の設置だ。床板の支持材は両脇にフランジを付けて、外枠にタップネジで止める構造にしたが、途中の2箇所を長めのコンクリートブロックで支えることにした。コンクリートブロックは、いわゆるピンコロでは無くこれまで使

っていた縁石用の長方形の物なので、間に2個ずつだけ置くことにした。

<壁の組立を開始>

<壁の組み立て>

<屋根の固定>

<枠組み完成>

コーナーに柱を立てて固定し、壁板を柱のスリットに差し込んで固定する。最初はふらつくが、連結していくうちに安定する。

90ミリ角パイプの両端を45度の角度に切断して土台枠を作る

枠の四隅は柱固定金具で固定。

横方向に床の補強材を取付けて土台完成。

【組立て作業<20050618>】

組立て作業は4隅のうちの一角を選んで、角の柱を立て壁を両側の壁板を2枚立てて、角を作ることから始まる。柱はどれも同じように見えるが、片流れ屋根構造のため、4本とも全部形が違

う。始めから間違ってしまったが、組立てには釘ではなく木ネジを使ったので、やり直しも比較的楽に行えた。高窓は西側と東側に付けることにし、掃き出し窓は南側に付けることにした。材料の加工精度は

結構確かなもので、部品の出っ張りやへっこみ具合、傾き具合など少しでもおかしな状態があるときには、自分たちの組み立て方を良く見直すべきだ。特に窓枠や柱などは切込み寸法や形状などに仔細な違いあり、左右、上下、裏表。あらゆる向きを想定して、取り付け方法を確認すべき

だ。

次に間違えたのは壁板の上に乗せて屋根の傾斜を付けるための枠板の取り付けだった。屋根が傾斜しているために僅か5センチくらいの幅の部分でも、屋根との隙間を防ぐために傾斜が付い

て前後の関係があった。ぼけっとしていると見過ごしてしまい、なんかしっくり合わないなぁーー、とか言いながら作業を続けると、2段階くらい後の工程になって、あれー、なんだこの隙間は?ってなことにな

る。やり直しは早ければ早いほど手当が楽に済む。プレハブとは言え、さすがにメーカーで大量に生産しているだけのことはあります。結構精度は高く、あまりいい加減なことはしていないと感じた今日の作業だった。

<床板張り>

<カーペット張り>

床板張りをした。少しばかり寸法誤差があり、隙間を調整して合わせながらどうにか張れた。

床を張りが済んだので続けてカートを張った。カーペットも余った長さを折り曲げて使われていたので、今回きれいに切り揃えて張った。

【床張り<20050625>】

床板はパーチクルボードと呼ばれる集積材が使われている。合板よりもろく釘を打ってあった部分が解体作業で欠けてしまい痛んでいる。多少の隙間はカーペットを張るので問題なし

。床板は床の補強材の上に3cm×4cmの垂木を30cmくらいの間隔で並べ、垂木に釘や木ネジを使って止めた。基礎の角パイプには止めなかったので、少しガタツキが出たるが、ここは少し手抜きした。垂木への取り付けは木ネジを使

ったが、作業後半には底をつき屋根釘で止めた。木ネジの方が作業間違った時のやり直しが楽だ。特に今回は強力なインパクトレンチが借りられたので作業性は釘を使うより遥かにやり易く出来た。

床板の寸法が長さが2種類あり、さらに幅の狭いのが2枚あり寸法合わせが面倒だった。全体的に壁との隙間を約1cmくらい空けて止めるのがコツだった。この寸法は最初に組み立てた人がそうしていたためで、どのような状況になっている分からないので、最初一旦全部敷き詰めて状況を確認した。敷き詰めた状態で釘を打てれば全体のバランスは問題なくクリアーできたが、垂木がベコベコに曲がっていて、どこにあるか分からない常態なので、一旦敷き詰めた床板を少しずらして、下の垂木の位置を確認しながら止めた。作業はやりにくくなり、特に窓の位置関係で使う部材が限定され、寸法あわせに要らぬ苦労をすることになった。結果的には板と板の隙間があっちこっちで1ミリ、2ミリ程度開いているが、全体的には最後の板まで加工せずに張り終えた。

床板が張り終えたところで、カーペットを張った。

カーペットはシワにならないように巻いて保管していたが、少し癖が付いてしまったのでシワを伸ばしながら

張った。窓の部分を少し切り込んで加工してあったが、今回の窓位置が少し違うので切り込みは加工し直した。中央部分で重ねて使っていたので、チャント伸ばしたら少し余りが出たので、センター部分でカットして重なりを取り除いた。床が平らになったのでイスのキャスターが引っかからず使い勝手がよくなるものと思

う。窓の部分とセンターのつなぎ目には、以前に買ってあった接着剤を塗ったが、古いのでチャント着くかどうか甚だ疑問だ。その他の部分は接着せず乗せただけにした。いつになるかは分か

らないが、次回に張り替えるときにすぐ剥がせて楽になる。

・電気工事(電線埋設、配電盤設置)

・照明器具取付

・デスク配備

・ケーブル

JA1PEJ,

<盤収容庫設置>

<配電盤取付>

<電線埋設>

<蛍光灯取付>

引き込み柱から宿舎に入る所で、ボルコンで分岐し、蛇腹管を通して土に埋めてシャックまで引いた。シャックの外に足場単管を2本立て、配電盤収納庫を取りつけた。

配電盤収納庫は同軸ケーブルの中継BOXとして設置を考えていたものだが、余裕があるので共用することにした。

【引き込み盤の取付】

ケーブル類は使わない時には、シャックの外で切り離せるよう、シャックの外に足場単管による柱を立てて、鉄製の「引込盤」を取り付けた。100Vと200V用の分電盤も引き込み盤内に設置することにし、取り付け場所について、あれやこれやと考えた末、使い勝手を優先し、引き込み盤の半分から下を電源に、上側を同軸ケーブルやロテーターなど信号ケーブル類の中継端子を設置することにした。足場単管を2本、50センチくらいの幅に立てて、足場用金具で取り付けた。有り合わせの材料で取り合えず2箇所で止めた。足場単管は少し地面掘って埋めて、寸法を合わせたあとで、十分な強度になるよう叩き込んで高さを合わせた。高さも位置も自分の背丈で判断した”いい加減”な寸法

だが支障はないだろう。屋根からの雨だれがちょうど落ちる場所なので、いすれ庇をつけて雨をしのぐ必要がある。

【分電盤の取付と配線】

引き込み盤には元々からL型の鋼材がついて、板などを取り付けるには便利な構造をしていた。そのまま流用することにして、寸法上の多少のずれは我慢することにした。分電盤は家庭用の8回路用で、2回路を200V用とすることにした。外枠の部分をタッピングビスで取りつけ金具に止めた。少々グニャグニャだが、使ってみて判断することにした。分電盤が取り付いたところで、電源ケーブルの引き込みを行う。これまでの引き込み場所とは距離が違うのでフレキ管の長さが足りないが、足りない部分の約2mはそのまま埋設した。漏電ブレーカが受電柱に付いているのでこれで良しとした。

分電盤の配線は14sqのCVVで配線したが、圧着工具が無いのであとで半田付けすることとし、取り急ぎポンチで叩いて仮圧着した。調子に乗って叩きすぎると端子が割れるので要注意。適当なところで止めて半田付けするのが良さそうだ。

【蛍光灯取付工事】

蛍光灯の配線は分電盤から壁の外側をFケーブルで立ち上げ、天井付近から既設の穴を利用して引き込んだ。引き込み位置の傍に換気扇が設置されているので、一緒に給電しようとしたが、蛍光灯が200Vであることに気付きやり直し。蛍光灯は1180ミリくらいの長さで、1間半にちょうど2本付く寸法だ。10本購入して置いたがシャックの寸法では8本がバランスが良さそうだ。蛍光灯の取り付け位置は、オペレートする時パソコンの画面に反射しないことと、デスクの上が手暗がりにならないよう、デスクの淵辺りに付くよう考えた。実際には天井板のサンの部分にしか付けられないので、大体のところで”よし”とした。

夕方になって部屋の中が薄暗くなってやっと蛍光灯が一本だけついたが、一本だけでも灯りのあり難さが分かる思いだった。

床板

床板が張

<オペレーションデスク>

<デスク配列と電気配線>

デスクは引出しがついてないテーブル状のものが、中古品店にあったので6基まとめて購入した。箱に入っていたので運び易かった。構造が簡単で楽に組立てられた。

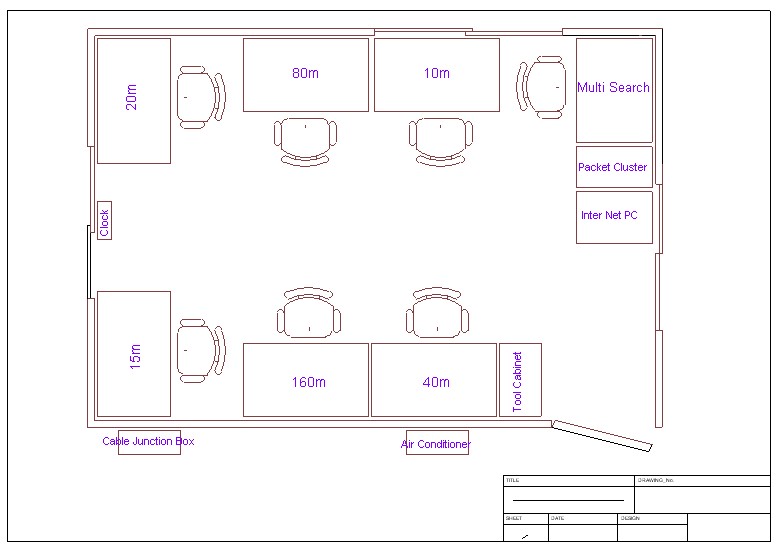

デスク配列は、各バンドで同時に運用する時、バンド間の干渉が低減するよう、向きを少し変えてみた。電気配線は床に穴を開けて引き込んだ。

【デスクの入手】

今回入手したデスクは、OAテーブル型で引き出しの付いていない非常にシンプルな構造のものだった。

構成品としては天板、側板、補強板と簡単な金具2個だけ。部品がこれだけなので組立て簡単だった。殆どの資材はオークションで探巣ことが多くなっているが、デスクのような大型品は送料が割高になるので中古専門店を廻って探した。天板の幅1200ミリ、奥行き700ミリの中型品だがパソコンとリグ1台には十分だろうし、部屋の大きさのことも考えると、このくらいが適当な大きさだと思った。

【デスクの配置】

デスクの配列は各バンドが同時にオペレートされた場合でも、各バンド間で影響が少ないことに注意して検討した。特にSSB運用中はオペレータの声が部屋中に充満することもあり、電気的な回り込みなどより厄介な問題だ。バンドによって使用

時間がずれたり、頻度なども違うのでバンド順に並べず、ハイバンドとローバンドを交互に配置すればバンド間の影響が低減

出来るのではないかと考えた。なかでも10mや80mはコンディションによって使わない期間があるので効果がある。本格的な対策としてはデスクとデスクの間に仕切り板を立てることだろうが、それまでの必要性も今のところ無い。局数を稼げる20mや15mは入口から遠い奥の場所に設置し、160mや80mはあまり使われないので、20mや15mの間に配置することにした。10mは時期によっては稼ぎ頭だが使わない時期もあり、場所の選択にはチョット悩む。40mも10mと同じようなことがあり、今回はこれらのバンドは、入口付近の隅っこに配置してみた。時々オープニングをチェックするにも入口近くにあった方が便利かも知れない。160mはこれまでも殆ど運用してないので、40mと15mの間に設置予定。同様に80mは20mと10mの間に設置することにした。

<電源ケーブルの引き込み>

電源ケーブルの引き込みはデスクの裏側の床から行うことにした。壁に穴を開けると外側の処理が面倒だが、床なら別段の処理は不要で作業が楽になるため、これまで続けてきた伝来の手法となっている。バンド毎に6箇所の穴をあけることになるので、きれいに簡単に開けるためにホルソーを使って行うことにしたが大きなものが無くて、直径40ミリ?位で我慢することにした。カーペットをカッターナイフで切りこみを入れ、めくり上げて床板に穴を開け、ガードとして塩ビパイプを加工して差し込み、カーペットは内側にめくれた状態にしたが、隙間に虫などが入って手直しが必要かも知れない。

引き込んだ電源用のFケーブルは、そのままデスクての天板のケーブル貫通口部分に取り付けたテーブルタップに配線した。Fケーブルはブラブラ状態だが、デスクの影で」邪魔になることは無いだろう。

穴あけ用ホルソー工具の寸法が小さくて、塩ビパイプが穴に入らないので、パイプに割を入れて寸法調整をして何とか押し込んだ。直径40ミリでは少し小さいかも知れないが、Fケーブル、ローテーターケーブル、信号ケーブルそれと同軸ケーブルが各一本ずつなので、なんとかなるだろうと思う。

<コンセントの取付>

普通なら壁に取り付けるところだが、使う目的と場所が初めから決まっているので、オペレーション用の各デスクに直接取り付けることにした。コンセントの位置は、使い勝手に大きく影響するので大いに悩むところだが、後から変更することあるので天板に直接つけず、デスク中央の端っこについているケーブル貫通口に取り付けることにした。貫通口は樹脂製なので木ネジで簡単に取り付けができた。デスクの中の奥の方なので、邪魔にもならず手も届き易いので使い勝手は良さそうだ。コンセントは3Pタイプが一個だけなので不足するが、パソコンなどの小電力機器はこのタップから更にタップ分岐して床に転がして置くことにした。

・同軸ケーブルの引き込み

・ローテーターケーブル

・エアコン設置

・ヒサシ取付

・その他

JA1PEJ,

<ケーブル中継盤>

<同軸ケーブル>

<ローテーターケーブル>

<リニアアンプ制御ケーブル>

配電盤の上側に無線用ケーブル中継盤を取りつけ、不在時はコネクターで切り離すことにする。同軸ケーブル用15個、ローテーター用5個、リニアンプ制御用1個のコネクターがつけられるよう穴を開けた。た。

同軸ケーブル用として、取敢えず5個のコネクターを取りつけた。シャック側ののケーブルは使う時だけ外側から引き入れて使い、不在時は盤の外に出すことになっている。た。

ローテーター用コネクターは手持ちが沢山あったのでD-SUBコネクターを使った。た

リニアアンプ制御ケーブルにはホンダの60端子コネクターを使い、各バンド10本の制御線をひとまとめにしてつないだ。

|

【ローテータ用ケーブル】 本来ならばコネクターにはメタルコネクターがFBだが、高くて買えないのでD-SUBで我慢することにした。電流容量は足りてる筈だが、少し心配なのでピンを2本づつパラにしてつなぐことにした。端子が小さいので0.75sqの線の半田付けがし難いかと思ったが、2本の端子と端子の間に差し込むような形にしたら結構うまい具合に接続できた。より線の半田付けのコツは、線の部分をバラケ無い様にきれいにそろえて、予備半田をして手早く付けることがポイントだ。D-SUBのコネクターはパソコンのプリンターやRS-232Cケーブルなどの残骸から取り外したり、秋葉でジャンク品をあさって来たものばかりだ。 【制御用ケーブル】

リニアアンプがシャックから離れたアンテナエリアにおいてあり、スタンバイ制御とアンプの高圧ON-OFFを遠隔で行うための信号ケーブルである。制御電圧は24Vでいずれも数10mA程度なので、0.5m/mの細い芯線のケーブルを使っているが、予備線も含め各バンド10本づつ引いているので、全部で50本の線があり、コネクターも特殊なものが必要になる。以前はオークションで探したキャノンコネクターの50P物を使用していて具合が良かったが、特殊なのでめったには見かけない。秋葉を探し歩いてやっと、ホンダ製の60Pの平型のものを見つけた。値段も手ごろだったので、迷わずこれに決めた。 |

<同軸ケーブルの接続>

ケーブルの張り替えにより短くなった部分は、直結式で延長した。

芯線は電気工事用のスリーブに入れてハンダ付けした。

シールド側の接続は薄い銅板を巻いてハンダ付けした。強度は低いが、頻繁に動かす場所でなければ充分に機能している。

エフコテープとビニビ-ルテープで養生して完了。

・エアコン工事

・ヒサシ取付

・その他

JA1PEJ,

<エアコンの設置>

<室外機設置>

<室内機の設置>

<エアコン交換工事>

R22ガスが使われいるエアコンは、比較的素人でも設置工事がしやすいというので自分でやってみた。

古い配管を使いまわしすると、トラブルになりやすいと聞いていたので、配管キットを使って配管した。壁の穴明け位置がずれていて、明け直してやっと配管できた。

部屋全体を冷やすには中央部分が良いだろうと思い、北側の壁の真ん中あたりに取りつけた。

エアコンがカミナリで壊れて、室外機の制御PTを交換してみたが、直らなかったので交換することにした。ヤフオクで個人営業の工事業者が、小遣い稼ぎ程度に商売しているという。問題は無さそうなのでやって貰った。

・ヒサシ取付

・雨漏り対策

・雨どい取付

・ドアー付替え

・入口フードの設置

JA1PEJ,

<庇取付>

<雨漏り対策>

<雨樋の取付>

<ドアー付替え>

入口に脱いだ靴が濡れて困るし、北風で雨が吹き込むこともあったので、北側の壁に庇を取りつけた。

屋根板との隙間が狭いので、屋根から落ちた雨が風に吹かれて、屋根に吹きかかるらしく、所々屋根の裏側のベニヤ板が腐ってしまった。

床のカーペットに、雨漏りしたようなシミがついていたので屋根に上り、雨漏りしたあたりのトタン板を調べてみたが、雨漏り個所が見つからなかった。原因が分からないまま原因となりそうな場所を片っ端からコーキングしてみたが、なかなか雨漏りが直らず、かなり広範囲にコンパウンドを塗りまくった。その後雨漏りは止まったようだが、原因は分からないままだ。

庇を付けたが風が強い時には、雨だれが風で飛ばされるので雨どいをつけた。

入口のドアーが右開きだったが、靴を脱いで棚に起きやすいように、上下を使えて左開きに変更した。

<入口フード>

雨の日、外に靴を脱いで置けないので、フードを付けることにした。壁を長めにして物置替わりにしたり、靴脱ぎ場としてスノコを置くことにした。もっと長くすれば配電盤までカバーできたのだが、予算の関係でここまでしか出来なかった。