ここでは、オムニバスコンテストクラブで使っているリニアアンプについて、設置した時の様子やメンテナンスで体験したことなどを紹しています。結果を保証するものではありませんが、参考になれば幸いです。

1.4CX-3000Aを使ったリニアアンプの改造整備

2.使用中に起きた事象への対応など

<4CX-3000A(7MHz用)>

<増幅回路>

<電源回路>

<路>

周波電源装置を7メガ用に改造した。4極管の4CX-3000Aを使った日本製のもので、GK型の回路構成になっている。これまでに手掛けた3極管GG型とは違う技術知識が必要だった。

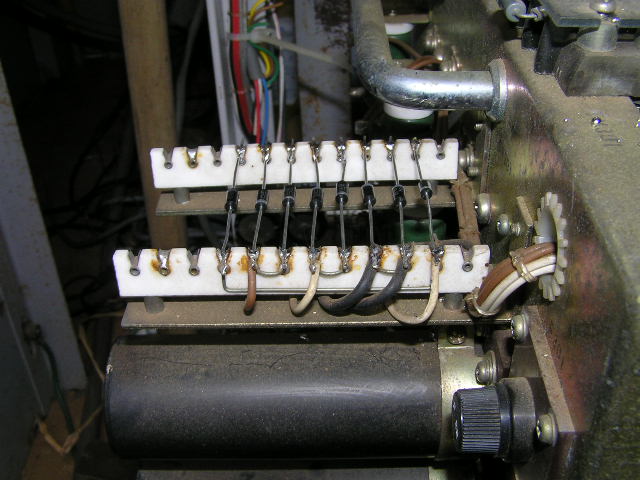

終段管付近のカバーを全部外し、使われている部品や回路構成などをチェックした。終段管は4極管だが6146を2本使ったドライバーが付いていた。6146が2本だと100Wくらいだろうか。

電源回路から調べてみた。もちろん”産廃゙ものなので回路図など何も無く、配線を追いかけて必要な部分から回路図を作った。

制御用と思われるコネクター周りを調べ、電源投入方法を探した。インターロック信号と、電源を入れる信号線が見つかり、電源投入の目途が付いた。

電源

_small.jpg)

<改造方法の概要>

<電源投入>

<動作電圧の確認>

<バイアス電圧の検討>

手っ取り早く仕上げるために、既存の回路を流用し必要な部分だけを改造、または追加するすることにした。スタンバイ回路を追加し、RF回路は既存の回路にコンデンサとコイルを追加することにした。

真空管を外し、高圧回路の配線などの安全を確保した状態で電源を入れてみた。前面パネルのNFBをONにするとファンが甲高い音を出して廻りはじめ、少し遅れてタイマーリレーなどが動く音が聞こえた。ファンの音はかなり大きく、シャック内に置いて使えるようなものでは無かった。

電源が入るのが確認できたので、その後、高圧を入れる回路やスタンバイ回路を検討した。

メインスイッチを入れると、ファンが回りヒーター電圧、バイアス電圧が掛かり、プレート電圧とスクリーン電圧は同時に入る。ファンの風量、ドアースイッチの安全回路、排気温度の監視、クリーン電流とプレート電流の過大電流保護回路がある。 離れた場所から遠隔操作をするにも安心して使えそうだ。オーバーロード機能は、一度落ちると再度高圧を投入しないと復帰しない。高圧のON-OFFと動作中の信号を使って、シャックから操作する計画なので、この辺りの確認テストをし、何とか使えそうなことが確認できた。

電源投入し電圧を動作状況を確認した。バイアス電圧は-200Vと-140V位の2種類があり、スクリーン電圧は500Vだった。バイアス電圧はトランジスターを使ったAVRらしきものがあり、SG電圧はブリダー抵抗による安定化のようだ。大きなホーロー型のボリュームも見え電圧が変えられるようだ。

これまでの調査で分かったことも合わせると、終段のSG用電源トランスは520Vで、0.3A単独構造。CGバイアス用は180Vで、他にヒーターなどがある。高圧用トランスは3相で表示が2300V、1.3A。直流電圧は測定していないが4000V位。4CX-3000Aを使った代表的なAB1動作事例では、EP4000V、SG800V、CG-160V(-300V)なので、ちゃんとして使うにはSG用を少し上げる必要がありそうだし、CG用ももう少し上げないと十分カットオフしないかも知れない。

いろいろ調べてみたらAB1クラスでの4CX-3000Aのバイアス電圧は-115V位で、また、スタンバイ時はマイナス300V位で確実にカットオフ出来ることが分かった。

高周波出力を検知し、バイアス電圧を制御する回路があることも分かったが、出力を調整する必要は無いので、カットオフ動作が確実なPTT信号を使ってスタンバイ制御をすることにした。

.jpg)

・ 各部動作電圧の調整

・ 同調回路の定数変更と調整

・

JA1PEJ,

<バイアス電圧設定>

<ドライバーアンプ回路>

<終段増幅回路>

<アンテナ切替BOX>

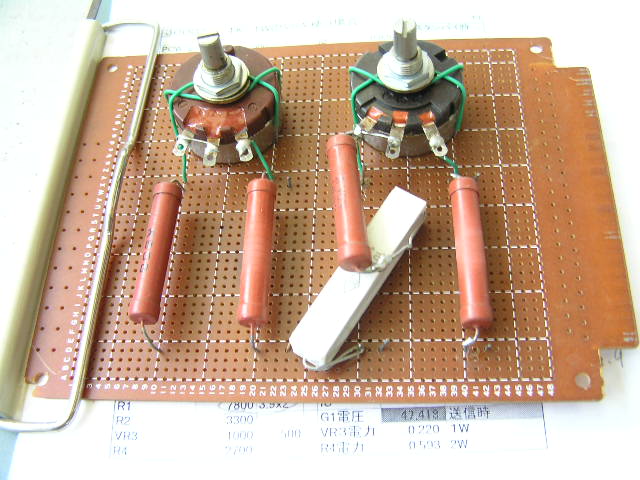

4CX-3000AのAB1動作事例によると、EP4000V、SG800V、CG-160V(-300V)というデーターがあったので参考にした。定電圧電源装置と、固定抵抗とVRを組み合わせた分電圧回路を使って、ドライバーアンプ用と終段管用の2種類のバイアス電圧を作った。 実際に試してみると、バイアス電圧が-118Vで、IPのアイドル電流が220mA、-101V位だと450mAになることが分かったので、定電流特性表のデーターも参考にして、バイアス電圧は終段管がマイナス115Vとし、ドライバーアンプの6146はマイナス45Vとすることにした。

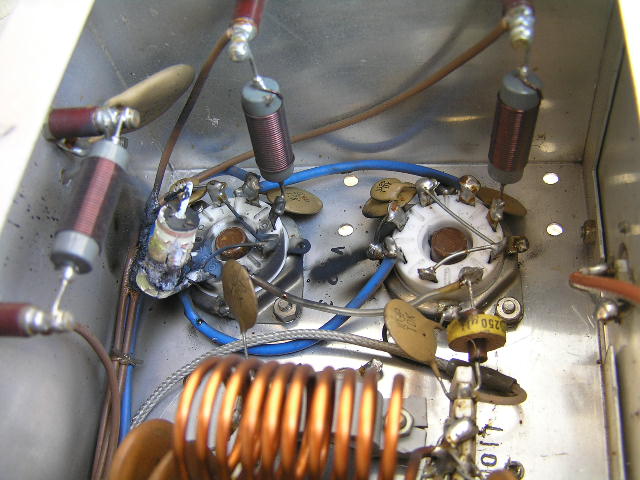

ドライバーアンプは、6146X2と7360で構成されていたが、7360を外し、6146のグリッドを50Ωの抵抗で終端して直接入力した。プレート側は、コイルとバリコンを交換し、周波数を14メガ帯から7メガ帯に変更した。コイルのサイズが大きくなるが、元の位置に取りつけることが出来た。

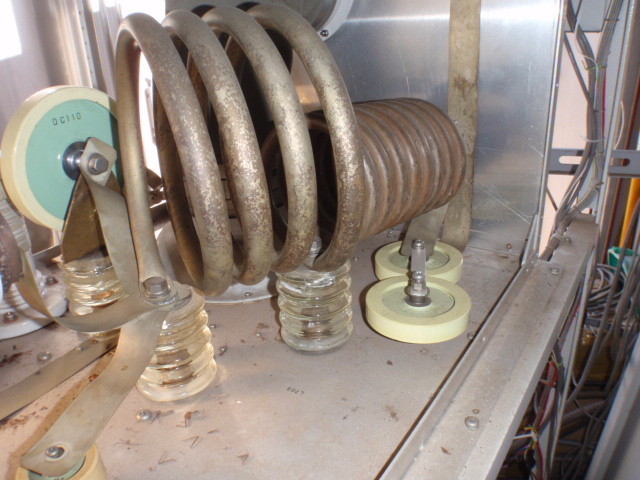

終段部分のコンデンサ、コイルを追加し、周波数を14メガから7メガに変更した。14メガから7メガへの変更なので、基本的にはコンデンサーやコイルは2倍となるが、コイルはサイズの違う14メガ用のものが手元にあったのでそのまま取り付けた。いい加減な方法だが問題は無さそうだ。プレートVCは60pfのVVCが付いていたので、50PFの固定コンデンサーを追加した。負荷側はVCが無く500pfの固定コンデンサーとした。カップリングコンデンサーが500PFだったので、持ち合わせた2500PFに替えた。大きいので、部品間隔を取るために縦につけた。部品交換後、ディップメーターでタンク回路の同調を確認。プレート側のVVCが半分程度で、大体7メガに同調していた。

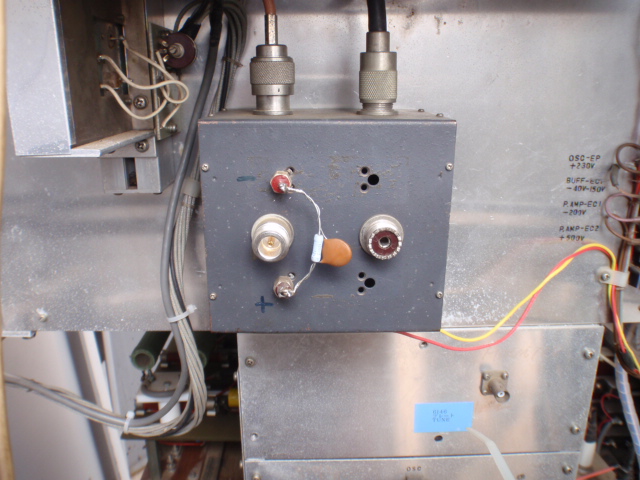

アンテナ切り替え回路は、いつものように外付け構造にしたが、バキュームリレー使ってコンパクトにまとめ、フィルターを分解したケースに収容し、RFデッキの背面に取りつけた。

入力側のリレーは電力が小さいので、通常の制御用のリレーを使い、出力側にはKILOVACのKC-2という大型のものを使用した。ケースがバンドパスフィルター用だったので、箱の真中に仕切り板があり、入力側と出力側に分けてリレーを収容するのに好都合だった。物作りが得意ではないので、使えるものはなるべくそのまま使い、適当な性能で我慢するのがうまくいく方法だと思った。

?

_small.jpg)

_small.jpg)

_small.jpg)

_small.jpg)

・ 性能向上など不具合現象の改善

・ 故障修理

JA1PEJ

<高圧電源回路の改良>

<自己発振対策>

<中和コンデンサーの調整方法>

<出力が出ない故障>

音質等に問題は無かったが、整流回路にリップルを阻止コンデンサーとチョークコイルが入っていないので、コンデンサだけでもつけることにした。箱が大きいとは言え、高圧用のコンデンサーをつける場所が無く、箱の傍に床置きとした。

平滑用コンデンサーを取り付けたら、高電圧の放電時間が数時間も掛かるようになり、メンテする時に危険なので、ブリーダー抵抗を付けることにした。最初手持ちの33KΩを2個直列にして使ったが、焦げ臭い匂いがするので、150KΩで200Wの物と交換した。

6146パラのドライバーは、10W程度のドライブでプレート電流が200mAくらい流れ、終段の3000Aのプレート電流が約1Aくらい流れるようになった。しかし、最初は分からなかったが、しばらくして動作がおかしいと気づき、発振していることを知った。高圧電源を入れて、ドライブを少しずつ上げていくと、急にIPが増しパワーがでて発振状態になるのが確認できた。自己発振は、終段管のプレートとグリッド間の浮遊容量によって起こる。と、聞いたことがあるが止め方などは知らなかった。ドライバーアンプのプレート回路のQダンプや、グリッド回路の抵抗終端など、無用なことを繰り返した。万策尽きて「那須次郎」さんに相談したら、中和コンデンサーがある筈なので、それを調整すればよいと言われ、調整する方法もいろいろ教えて貰った。

中和コンデンサーは、プレート電極に面して金属板を置き、間隙を変えて容量を調整する構造になっていた。安全に中和コンデンサーを調整するために、感電する恐れのある高圧回路の配線をすべて外し、フィラメント電圧だけ掛かった状態にした。電源を入れた状態でリニアアンプの入、出力端子の両方にトランシーバーを接続し、アンプ入力側のトランシーバーでCWを送出。出力側のトランシーバーで受信し、信号強度を耳とSメーターで確認しながら調整を行った。信号強度が最大になるようアンプ各部の同調を取りながら、中和コンデンサーを動かし、信号強度を最小になるよう調整を繰り返す。ケースの開け閉めで同調がずれる場合は閉めた状態で行う必要がある。何ワットで調整をしたか忘れたが、殆ど聞こえないくらいまで下げることが出来た記憶がある。まさに”目からウロコ”だった。

使用中にパワーが出なくなり調べた所、ドライバーアンプの6146のカソード抵抗が焼損していた。2本の6146とカソード抵抗100Ωを2個交換して復旧した。今のところ原因は不明。

<パワーが低下する故障>

<電源が入らない故障>

<高圧が落ち再起動不可>

電源を入れてして調整しようとIP計を見たら、アイドリング電流が殆ど流れていなかった。不審に思いながらドライブを掛けたがIPが殆ど増えず、出力が200~300Wくらいしか出なかったので修理した。

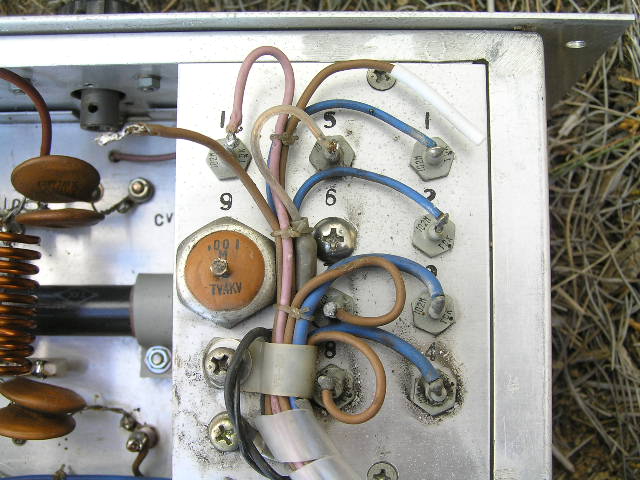

クリーングリッド用の高圧が出ていないことが分かり、調べたところ500V電源のダイオードのリードが、腐食したように断線していた。整流回路はブリッジ型だが、2本のダイオードをシリーズに使って耐圧を上げていた。合計8本のダイオードを全部交換して復旧した。ダイオードが不良になる故障は、バイアス回路でも有ったので注意が必要だろう。、

電源を入れると、パワー計が一瞬振り切れて、直ぐに高圧が落ちる故障が起きた。

グリッドバイアス電圧が異常に高くなり、プレートの過電流でブレーカーが落ちることが分かり、原因を調べたところ、回路の貫通コンデンサーが絶縁不良となり、バイアス電圧が掛からなくなっていた。テスターでは220Ωくらいあり分からなかったが、絶縁抵抗計で測るとショート状態だった。バイアス回路を改造して簡略化し、シールドの必要性もなくなったので、配線を直接つなぐことにした。ドライバーのバイアス電圧は、スタンバイ時マイナス87V、送信時マイナス47V。ファイナルは同じくマイナス305Vとマイナス117Vに設定し、故障は復旧した。

コンテスト中に高圧表示ランプが消え、現場に行き再投入したができなかった。

終段管の入力回路のマイカコンデンサーがショートし回路がアースに落ちていた。グリッドバイアス電圧が0Vになって過大なプレート電流が流れため保護回路が働いたらしい。同じ容量のコンデンサーがあったので交換し復旧した。 1000PFだと思っていたが100PFの間違いだった。