・発電機の運搬

・現場までの搬入作業

・

JA1PEJ,JA1QJK.JH1FDP

<電源>

<発電機の運搬と荷卸し>

<現場への搬入>

<搬入と設置>

シャックエリアの商用電源は単相3線で200Vと100Vを確保した。

リニアアンプ関係の電源は3相発電機を設置。7KVAと45KVAを用途によって使い分け燃料代を節約。

商用電源はシャックエリアで受電し、アンテナエリアへは200Vで配電。変換トランスにて100Vに変換し使用。

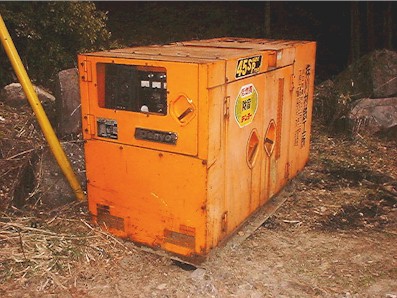

1998年から2002年まで使ってきた松下電工製の非常用発電機が修理不能となり、新たに土木工事などに使われるパーッケージ型発電機を導入することになった。

費用削減のため導入作業は自分で行うことになり、レンタル屋で2トン積載のユニック車を借り、小山市~つくば~那須郡~小山市間、約300Kmの道のりを走った。

積み込みは鉄鋼所のクレーンで何の苦労もなく積み込んだ。積んでもらったことが災い?して、ユニックの実力性能がどのくらいものか分からず到着場所での荷卸に困った。アーム操作によって、荷重がクレーン能力を超えてしまうこともあり非常に危険を伴う。名板には重量が1.2トンと書いてあり、ユニックの揚力は足りることが分かったので、

注意しながら吊上げて下ろすことにした。

ユニック車のブームはあまり伸びないし、 安全を見て車のすぐ横に降ろすことにしたが、ユニックの注意書きをみるとブーム角度が45°以内で1.5トン位なので、余裕はあまり無さそうだ。しかし用心のために荷降ろし場所の反対側からクレーンを操作した。トラック荷台の高さが80cmくらいなので、万一落としてもトラックが横転するすることはないだろう。クレーンの操作はこれで2度目。レバーの位置や動きなど知る筈もなく、いちいちレバーの文字を「指差し確認」しながらの操作だったので、30分くらい掛かってやっと地面に降ろすことが出来た。

地面に下ろしたあと、邪魔にならないように隅のほうに移動しようとブームを伸ばし、角度を下げて吊ったところ、車が傾き片側があっけなく持ちあがったので驚いた。

昨年5月にこれまで使っていた発電機が壊れ、修理を続けていた頃から、安物発電機の物色と手に入った場合の運搬、搬入作業を如何に行うかを考えていた。壊れた発電機を搬入したときの苦労は二度とやりたいとは思わないし、出来るような気もしなかった。しかし、電源が無いことには活動を縮退しなければならず、諦める訳にもいかなかった。

車両を使って一気に運び上げることも考えたが、 急な坂道の通行はよほど状態が良くないと危険が多すぎるので取りやめた。ユンボによる吊り下げ方式は、

発電機の重量がユンボの吊り上げ能力を超えるため、全体を吊り上げて走行することができない。廃土板に片方を乗せて、もう片方を吊り上げる方法を考えていたが、全体の重量がかかるとユンボのコントロールが効かなくなりそうだ。発電機の外観へのダメージを度外視することにして、ユンボで片方だけを吊り上げ、廃土板で発電機の側板を押し上げる方法であれば、重量感はだいぶ安らいで何とか前進可能なことが分かった。

かくして時速0.5kmの速度で1日掛かって無事に運び上げることが出来た。発電機の側板は石に当たりベコベコになるし、「結果オーライ」の

捨て身に近い手法であったが、コンテストファームの機能がステップアップできた喜びは計り知れない。

・屋根の構造

・下地作り

・トタン板張り

・軽油燃料の自動供給システム製作・取付

JA1PEJ,

<発電機の屋根作り>

<屋根の下地>

<屋根のトタン張り>

<自動燃料供給方式>

これまでは発電機本体を被うだけの大きさだった。燃料用ドラム缶が雨ざらしのため雨の日の燃料補給が大変な上、雨水の混入が心配で運用にも支障があった。小型発電機を導入した機会に屋根を大きくして不具合を解消することにした。

屋根の構造はこれまでの片屋根に向かい合わせる形で増設した。まだ強度的に補強が必要だが、取り敢えず雨は凌げる。先週の作業で柱など枠組みは済んだが、どう見ても高さが低すぎるようなので柱を交換し高くすることにした。柱の交換作業で全体のバランスが崩れ柱が少し傾いたが、大勢に影響無いので時間をかけて調整するのは止めた。

今回は金属製のトタン板を使ったので、ペンキさえ適宜塗って補修をすればビニール製よりは長持ちするだろうと思う。安物なので薄くて強度的にはビニール製のものより弱いようだ。上に乗るとき乗り方が悪いと山のところが潰れてしまう。ビニール製と違って透けて見えないので下地が見えずなん箇所か釘を外した。

いろいろあったが無事20㎡の屋根が完成し、出来映えもまずまずでホットした。

これまでの柱に梁として3mの足場パイプ取付け、約3m離れた所に、2本の柱を立て同じように3mのパイプを取りつけ基本枠とした。梁

と直角に垂木を縛りつけ、トタン板を止めるためのヌキ板を釘で打ちつけた。垂木に釘を打つ作業自体は簡単だが、屋根に登らないと出来ない。地面に突き刺しただけの柱につけた屋根は、ユラユラと揺れていまにもつぶれそうだ。

ヌキ板の打ちつけが終ったら最終段階のトタン板の取りつけだ。これまでの方法では端をきれいに揃えることが出来無かった。今回は最初全部のトタンを乗せて全体のバランスを調整し、脚立に乗って手の届く部分を先に全部を止めてから屋根に登り下の方から全体を止めた。自己流での方法ではあったが、端がピッタリと合いきれいな出来栄えになった。

去年のGWにも同じようなことをやったが、一年も経たないうちに、再び屋根作りをすることになり、一年間空回りしていたような気分だ。

今までの構造とさほど変わらないが、土台にはコンクリートブロックを使った。この前の燃料タンク設置の時にうまくいったので同じような構造にした。結果としてはまずまずの出来だったが、作業の方では材料質の違いで、

とんだ苦労をした。燃料タンクの土台に使ったコンクリートブロックは、モルタルを固めたもので楽に穴

が開いたが、今回のコンクリートブロックは砂利が入っていて、砂利に当たるとハンマードリドリルでも使わないと歯が立たないのだ。ポンチを使って少しずつ砕いては、カッターオイルをさしながら、少しづつ穴を開けたが、24個の穴を開けるのに1日も掛かった。

土台が出来たあとは経験してきたことなので割とスイスイと進んだ。柱がしっかり立つよう足場単管用の基部を使ってみたが、根本がぐらつくし、さし込んだだけでは簡単に抜けてしまう。なんとか苦労しながらも枠の単管を取りつけ、下地用の垂木を取りつけると、何となくそれらしくなって来た。ここまで来るとあとはバタバタと作業は進むが、一部材料が足りないため今日の完成は諦め、次回材料の買い足しから始めることになった。

まだまだ、弱弱しい構造なのでトラスなどの補強部材を追加する必要があり、完成までに壊れないことを祈る。

まだ強度的に補強が必要だが、取り敢えず雨は凌げる。先週の作業で柱など枠組みは済んだが、どう見ても高さが低すぎるようなので柱を交換し高くすることにした。柱の交換作業で全体のバランスが崩れ柱が少し傾いたが、大勢に影響無いので時間をかけて調整するのは止めた。

今回は金属製のトタン板を使ったので、ペンキさえ適宜塗って補修をすればビニール製よりは長持ちするだろうと思う。安物なので薄くて強度的にはビニール製のものより弱いようだ。上に乗るとき乗り方が悪いと山のところが潰れてしまう。ビニール製と違って透けて見えないので下地が見えずなん箇所か釘を外した。

いろいろあったが無事20㎡の屋根が完成し、出来映えもまずまずでホットした。

サブ発電機の方は燃料タンクがエンジンより上についていて自然流下方式なので、サブタンクから流し込んでいたが、メイン発電機はサブ発電機とは反対に、燃料タンクがエンジンより下あって、吸込み式になっていて、燃料が自然流下してタンクから溢れてしまうので、ポンプを使って燃料タンクより上の位置から流し込むようにした。

メイン発電機の燃料センサーの信号を利用し、ポンプ電源を制御をして自動給油することにした。自動車用の燃料ポンプでは電源を切っても流れが止まらず、途中の給油ホースを少し高く上げた程度では、自然流下が止まらず制御が効かなかった。

補助タンクの液面より上の位置で、ホースの中の負圧を抜いてやることが必要なため、太さの違うホースを空気が漏れるように差込んでつないで対応した。制御回路などはバラックで実験したままなので、いずれ箱でも探して何処かに取りつけることにしたいと思う。

・フィルターの清掃

・オイル交換

・電圧異常の原因調査と故障修理

。電流計、回転計の交換

JA1PEJ,

<エアーフィルター清掃>

<オイル交換>

<出力電圧が370V>

<AVR故障修理>

コンプレッサーを使ってキャブレーターのエアーフィルターの清掃をした。自分では清掃をした記憶が無いのでたぶん設置してから今回の清掃が最初だと思う。以前どんな環境で使われたのか分からないが結構汚れていた。サブの方は購入時に清掃されていたらしく殆ど汚れていなかった。いずれにしてもこれから先はあまり汚れることも無いだろうと思う。メインとサブの両方とも購入以来オイルフィルターを交換したことが無かったので、オイル交換と共にフィルターの交換を行ったメインとサブの両方とも購入以来オイルフィルターを交換したことが無かったので、オイル交換と共にフィルターの交換を行った。。。

20リットルのペール缶1個で、2台の発電機のオイルを交換できるのだが、予備機の方は使用頻度が少ないので今回は交換しなかった。前回の分が12リットル位残っていて、購入した分は3リットルしか使わなかった。これまで交換したときは17リットルくらい入ると思ったが、15リットルでゲージの上側まできていた。少し回してからもう一度確かめたほうが良さそうだ。それにしてもガソリンの価格上昇とともにオイルの値段もだいぶ高くなったものだ。

バッテリーがヘタってしばらく使わなかったが、バッテリーが届いたので交換し試運転をした。エンジンは快調に掛かったが、電圧計が振り切れていて出力電圧が370V近くになっていた。調べてみるとアイドリング状態でも150V位になる。幸いNFBを切っていたので負荷には掛からず無線機の故障はなかった。タイミング的には落雷の影響のようだ。サービス店などから聞いた情報を頼りに自分で調べてみた。AVRを外してAVRに接続されている配線をチェックしたが断線などは無かった。状況からみても発電機自体の故障ではなく、電圧制御回路らしいことが少し分かってきたが、AVRは単体ではチェックできそうも無く替えてみないと分からない。高価な部品なので自分でアレコレやっているより専門家にお任せした方が間違いないので修理依頼することにした。

部品の交換だけなら自分でも出来るが、故障部品が特定できないので建機屋さんに修理を依頼した。調べて貰ったところ外部励磁端子のJ-K間に、直流ではなく交流電圧が出ているという。どうもはっきりしないのでAVRを交換してみたいという。巻線が不良になれば発電しないことが多いが、もし巻線故障だと工場に持ち込んで分解しなければならないので、おそらく買い換える位の修理代になるだろうと。デンヨウのサービスが言うには、本体が問題ないことを確認してからAVRを換えないと再びAVRを壊すこともあるといっていたのだが・・・・。専門家なら故障箇所が分かるかと思ったが良く分からないらしい。やっぱり、デンヨーのサービス店に頼んだほうが良かったかなと思ったが、お任せすることにした。

<電流計・回転計故障交換>

落雷の影響ではないかと思われるが、電流計と回転計が壊れたので交換修理をした。交換部品は、山梨のデンヨーの専門工場のWEBに載っていたアドレスに問い合わせて購入できた。故障したメーター値が2400だったが、2400時間運転したということだと思う。